名古屋市立大学の

医学・医療教育

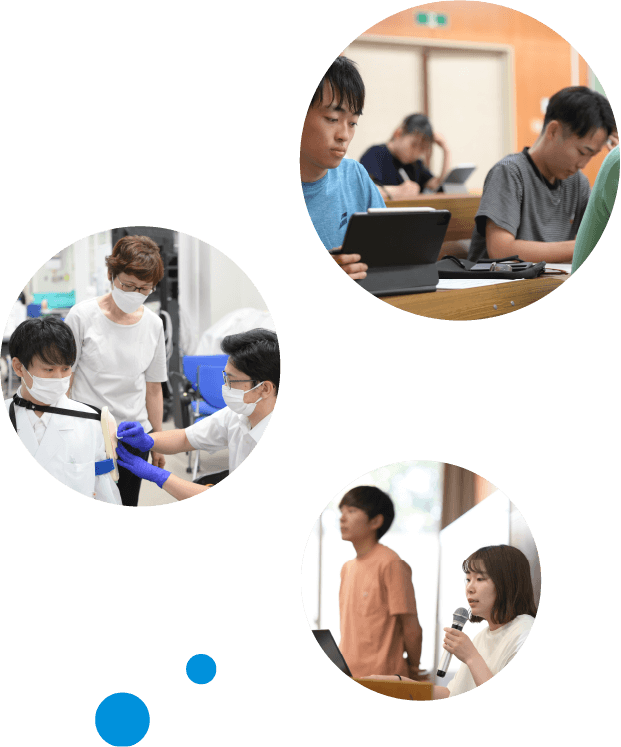

医療系学生が共に学ぶ教育体制

名古屋市立大学では、2025年4月の組織再編により、医学部内に「医学科」と「保健医療学科」の2つの学科が設置されました。保健医療学科には、「看護学専攻」と「リハビリテーション学専攻」の2専攻が置かれています。さらに、薬学部薬学科の学生も含め、4つの医療専門分野を学ぶ学生が本学で学んでいます。

現代の医療現場では、先進医療から地域医療に至るまで、患者さんを中心とした多職種連携が欠かせません。医療の高度化と専門分化が進むなか、他職種との相互理解や円滑なコミュニケーションに基づく連携能力が、これまで以上に重要になっています。

名古屋市立大学では、こうした医療の実情を踏まえ、異なる医療専門分野の学生が共に学ぶ教育機会を積極的に設けています。将来の医療現場で即戦力となる、連携力と人間性を備えた医療人の育成を目指しています。

名古屋市立大学の

医療教育フィールド

高度急性期から慢性期までをカバーする附属病院群

2025年4月、名古屋市総合リハビリテーションセンター附属病院が、名古屋市立大学医学部の附属病院として新たに加わり、「リハビリテーション病院」としてスタートしました。これにより、名古屋市立大学病院、東部医療センター、西部医療センター、みどり市民病院、みらい光生病院を含め、大学附属の病床数は計2,200床を超える規模となりました。

本学附属病院群の最大の特徴は、高度先進医療や急性期医療に加え、回復期・慢性期に至るまでの幅広い医療に対応している点にあり、地域の医療機関や介護施設と協力して患者中心の医療を実践しています。

名古屋市立大学では、これらの附属病院群を実践的な”教育フィールド”として活用しています。学生は、低学年のうちから多様な医療現場を経験することで、専門領域にとらわれない柔軟な視点と対応力を養い、将来の医療現場で求められる総合的な力を身につけていきます。

医学教育センターの体制

センターの部門構成と協働体制

名古屋市立大学医学教育センターには、12の部門が設置されており、教員だけでなく若手医師や附属病院の看護師・薬剤師など医療系の多職種や学生自身もメンバーとして参画し、教育の開発と運営を共に担っています。

それぞれの部門が専門性を活かしながら連携し、実践的かつ持続可能な医学教育の実現を目指しています。

センターに設置されている部門

- GE部門(Generalism)

- 附属病院部門

- 行動科学部門

- FD/SD部門(Faculty and Staff Development)

- 医療安全・チーム医療部門

- IR部門(Institutional Research)

- 統合教育部門

- 学生活動支援部門

- キャリア教育部門

- 国家試験支援部門

- 臨床実習部門

- 教育人材育成部門

各部門の活動内容は、今後の更新にて順次ご紹介してまいります。

学生主体的な活動の支援

BRJ活動とPICoプロジェクト

-

BRJ活動(Beyond the Resident Project)

BRJ活動は、「カリキュラムの枠を超えて、より実践的な医学・医療を学びたい」という学生の声から、2015年に始まった取り組みです。

本活動には多くの教員が参画しており、学生の主体的な学びを積極的に支援しています。 - PICoプロジェクト

PICoプロジェクトは、地域医療の現場で活躍する指導医と医療系学生を結ぶ、学生主体で運営されている教育活動です。

学生団体「medicalHUB」がプログラムの開発・運営を担い、愛知県周辺の医療者や教育機関と連携しながら、実践的な地域医療教育の機会を提供しています。